......................................

Según el filósofo Jacques Rancière, el único remedio a la guerra

entre identidades es la acción política incluyente y desde abajo - Amador Fernández-Savater - 10/04/2016 -

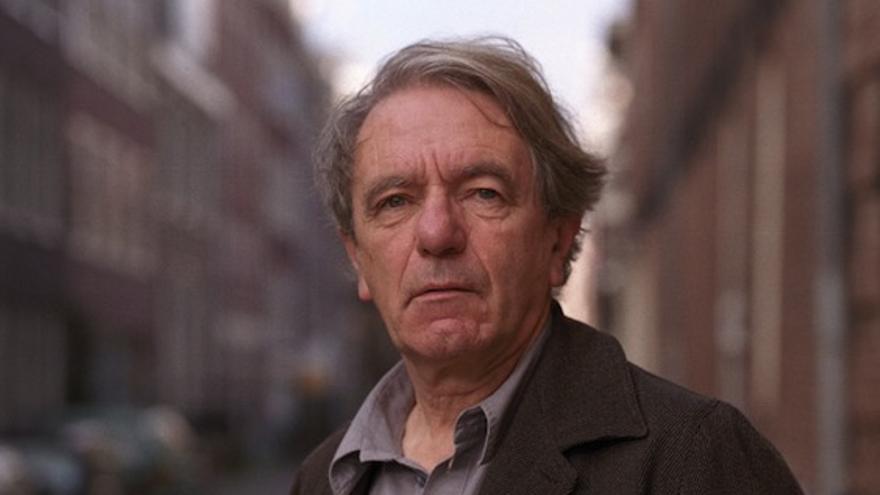

Jacques Rancière, por Freddy Rikken

¿Guerra o política? Según Jacques Rancière, la política no tiene nada

que ver con la política de los políticos: intrigas palaciegas,

negociaciones de despachos, competencia entre partidos por el poder. Es

una forma de acción y de subjetivación colectiva que construye un mundo

común, en el que se incluye también al enemigo. La

acción política crea identidades no-identitarias, un 'nosotros' abierto

e incluyente que reconoce y habla de igual a igual con el adversario.

La guerra, por el contrario, tiene como protagonista fundamental a las

formaciones identitarias cerradas y agresivas (ya sean étnicas,

religiosas o ideológicas) que niegan y excluyen al otro del mundo

compartido. Entre el otro y yo, nada en común.

En Francia, con los atentados de Charlie Hebdo y de Bataclan, la lógica

de la guerra gana terreno. Y el gran beneficiado es el Frente Nacional.

Pero la verdadera alternativa, según Rancière, no es la que se nos

propone desde el mainstream:

“populistas contra demócratas”, etc. No, el mejor remedio posible es

la acción política misma, autónoma con respecto a los lugares, a los

tiempos y a la agenda estatal. Es decir, solo elaborando el malestar (el

“odio” dice aquí Rancière) en claves políticas de emancipación

(colectivas, igualitarias, abiertas e incluyentes) se puede por ejemplo

disputar el terreno al Frente Nacional. La politización del malestar es

el mejor antídoto contra su instrumentalización por parte de aquellos

que quieren encontrar chivos expiatorios entre la gente de abajo.

Esta entrevista de Eric Aeschimann a Jacques Rancière fue publicada originalmente en Le Nouvel Observateur

el 7 de febrero de 2016. Poco después, en la plaza de la République,

arrancaba el movimiento de la “Noche en pie”, precisamente uno de esos

momentos políticos. Publicamos aquí la entrevista con permiso del

entrevistado. La traducción del francés corre a cargo de Pablo La Parra Pérez.

Un año después de los atentados en Charlie Hebdo, dos meses después del

ataque a Bataclan, ¿cómo ves el estado de la sociedad francesa?

¿Estamos en guerra?

El discurso oficial dice que estamos en guerra porque una potencia

hostil nos ataca. Los atentados perpetrados en Francia se interpretan

como operaciones de destacamentos que, por encargo del enemigo, ejecutan

aquí actos de guerra. La cuestión es saber quién es ese enemigo.

El gobierno ha optado por una lógica “a la Bush”: declarar una guerra

que es, al mismo tiempo, total (se persigue la destrucción del enemigo) y

circunscrita a un objetivo preciso (el Estado islámico). Sin embargo,

según otra versión que glosan ciertos intelectuales, es el Islam quien

nos ha declarado la guerra y quien está poniendo en práctica un plan

mundial para imponer su ley sobre el planeta.

Estas dos lógicas se entremezclan en la medida en que el gobierno, en

su combate contra Dáesh, debe movilizar un sentimiento nacional que a

fin de cuentas es un sentimiento antimusulmán y antinmigrantes. La

palabra “guerra” nombra esa conjunción.

¿Qué es Dáesh? ¿Un Estado? ¿Una organización terrorista? En ambos casos, ¿no es legítimo combatirla?

Dáesh ejerce su autoridad sobre un territorio, dispone de recursos

económicos y militares y, por tanto, cuenta con un cierto número de

atributos estatales. No obstante, a fin de cuentas, su lógica es la de

una banda armada. La formación de su fuerza militar a partir del

ejército de Saddam Hussein es un efecto de la invasión americana. Sin

embargo, su capacidad de reclutar en nuestro suelo voluntarios que se

reconocen en su combate es algo que nos concierne directamente: se

inscribe en la lógica global actual que tiende a que no haya más que

Estados y bandas criminales.

Antes existían “grandes subjetivaciones colectivas” (por ejemplo el

movimiento obrero) que permitían a los excluidos incluirse en un mismo

mundo con aquellos a los que combatían. La así llamada ofensiva

neoliberal ha destrozado esas fuerzas y ahora criminaliza la lucha de

clases, como hemos visto en el caso Goodyear [el pasado 12 de enero de

2016, 8 empleados de Goodyear que participaron en acciones

reivindicativas fueron condenados a penas de prisión en Francia; N. del

T.]. Los excluidos son expulsados hacia subjetivaciones identitarias de

tipo religioso y hacia formas de acción criminales y guerreras.

Lo que tenemos que combatir aquí es esta deriva identitaria y llena de

odio. Si los crímenes hay que tratarlos por la vía policial, el odio hay

que tratarlo por la vía política. Decir que estamos en guerra contra el

Islam solo consigue mezclar, en una misma lógica, crimen y odio,

represión policial y acción política (y por tanto contribuye a mantener

el odio). Es el caso de la absurda propuesta de retirar la nacionalidad

francesa: una medida incapaz de prevenir los crímenes, pero eficaz para

alimentar el odio que los engendra.

¿Que habría que hacer para no ceder a esta confusión?

Hay que tomarse en serio el estado de disidencia virtual de una parte

de la población que es susceptible de transformarse en combatientes.

Ello implica cuestionar las causas, los discursos y los procedimientos

que han engendrado el odio, combatir seriamente el paro, las

desigualdades y las discriminaciones de todo tipo, repensar las formas

en que podrían vivir juntas personas que ni viven ni piensan del mismo

modo.

Es un trabajo difícil para todos. Idealmente, solo la reconstitución de

“subjetivaciones colectivas” fuertes, más allá de las llamadas

diferencias “culturales”, podría remediar la situación en la que nos

encontramos. Pero, en términos inmediatos, lo mínimo es huir del

discurso de la guerra religiosa.

¿Se refiere con esto al llamado “discurso republicano”?

Este discurso ha contribuido intensamente a crear el clima de odio. Hay

que sacar conclusiones al respecto. Pero hay un trabajo en profundidad

que nos atañe a todos. La población que se identifica como musulmana

debe también decir cómo quiere vivir con los otros, cómo quiere formar

parte de nuestro mundo e inventar formas de participación política.

En mis trabajos pasados [La noche de los proletarios: archivos del sueño obrero, Buenos Aires: Tinta Limón, 2010],

me he interesado por aquellos proletarios del siglo XIX que la

representación dominante relegó a un mundo aparte. Ellos estaban allí

para trabajar, tal vez para gritar y rebelarse cuando no estaban

contentos, pero nunca para pensar y hablar como miembros de un mundo en

común. Pero un día algunos de ellos decidieron que sabían reflexionar y

hablar. Escribieron panfletos, manifiestos de huelgas, periódicos

obreros, poemas. Hicieron saber, por la palabra y la lucha, que

pertenecían al mismo mundo que los demás, aunque lo hacían como

representantes de los que no tienen parte.

Saldremos de la lógica de la secesión y el odio cuando aquellos que

están hoy en el margen de la comunidad nacional inventen formas

similares de participación polémica en un mundo en común. Se trata de

algo que va más allá de la idea de integración, la cual todavía

participa de la lógica de la segregación.

El poder de atracción del yihadismo sobre algunos jóvenes, incluso

sobre alguno sin ningún vínculo con el Islam, es interpretado por

algunos analistas como el síntoma de un Occidente que habría liquidado

toda posibilidad de pensar en términos absolutos. ¿No será el momento de

reinventar los ideales?

La ruina de los ideales es un viejo tema que ya está presente en el

Manifiesto Comunista. Marx decía que la burguesía “echó por encima del

santo temor de Dios, del ardor caballeresco y de la tímida melancolía

del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas”.

En El odio a la democracia yo mostraba cómo esto se ha convertido en un tema reaccionario y estigmatizador. Se representa a los jóvenes de banlieue

como víctimas tanto del nihilismo consumista como de la manipulación de

los islamistas en nombre de valores espirituales. Estos análisis parten

de la ruina capitalista de los ideales para llegar a los crímenes

fanáticos. Y entre su cuadro explicativo (demasiado amplio) y su punto

de aplicación (muy preciso) se abre un vacío que se rellena con odio y

estigmas.

Por otra parte no creo que nos falten ideales. Estamos rodeados de

gente que quiere salvar el planeta, que va a curar a heridos a la otra

punta del mundo, que sirve comidas a los refugiados, que lucha por

restituir la vida en los barrios desheredados. Hoy muchas más personas

que se entregan de las que había en mi época. No nos faltan ideales, nos

faltan subjetivaciones colectivas. Un ideal es lo que incita a alguien a

hacerse cargo de los otros. Una subjetivación colectiva es lo que hace

que todas estas personas, juntas, constituyan un pueblo.

¿Cómo hacer para constituir un pueblo? ¿Debe ser necesariamente a escala de la nación?

Un pueblo, en sentido político, se constituye siempre a distancia de la

forma estatal del pueblo. Por eso hacen falta simbolizaciones

igualitarias, abiertas a todo el mundo y que, más allá de los temas

específicos (los refugiados, la ecología, la banlieue),

permitan la inclusión de los que no tienen parte. Pero un pueblo

también se constituye localmente, en relación a una dominación que se

ejerce en un espacio nacional.

En Madrid, el movimiento 15M se estructuró en torno a una ruptura con

la lógica de los partidos que monopolizaban el poder común. En Estambul,

el movimiento de la plaza Taksim se formó en torno a un espacio abierto

a todos que el Estado quería transformar en zona comercial. Aunque el

capital sea mundial, actuamos primero donde hay un punto de emergencia.

La nación es una simbolización colectiva y, como toda simbolización, es

un campo de lucha permanente, en Francia y en todas partes. Precisamente

desde esta perspectiva hay que pensar la ofensiva que, desde principios

de los años 2000, pesa sobre la identidad francesa: es el punto

culminante de una contrarrevolución intelectual que progresivamente ha

expurgado a la nación francesa de su herencia revolucionaria,

socialista, obrera, anticolonial y resistente para reducirla a una

nación blanca y cristiana.

¿El tema omnipresente de la inseguridad también proviene de la misma “contrarrevolución”?

Tiende igualmente a constituir identidades regresivas. El gobierno

actual sigue la lección de Bush: el gobernante genera mejores adhesiones

como comandante en jefe. Frente al paro hay que inventar soluciones y

afrontar la lógica del beneficio. Pero cuando te pones el uniforme de

comandante es todo mucho más fácil, sobre todo en un país donde, pese a

todo, el ejército sigue siendo uno de los mejores entrenados del mundo.

Lo que nuestros gobiernos mejor saben hacer no es gestionar la

seguridad, sino el sentimiento de inseguridad. Es algo muy distinto, a

menudo es lo contrario. En noviembre de 2005, [durante las revueltas de

las banlieues de París], se podrían haber evitado

semanas de graves enfrentamientos si el entonces ministro de Interior

[Nicolas Sarkozy] hubiera estado un poco menos preocupado por hacer del

sentimiento de inseguridad una plataforma de lanzamiento para su

programa presidencial y hubiera tenido un poco más de interés por buscar

formas de apaciguamiento y diálogo apropiadas para garantizar la

seguridad.

Manuel Valls denuncia la búsqueda de “explicaciones sociológicas” que

percibe como una forma de excusar a los autores de los atentados. ¿Cómo

analizas este ataque al ser un autor que también ha dirigido críticas

––¡muy diferentes!— a la sociología de Pierre Bourdieu?

La “cultura de la excusa” es un simple espantajo que se esgrime para probar, a contrario,

que solo las medidas represivas son eficaces. Pero las consecuencias

son dudosas. Sin duda, la sociología de un medio social desfavorecido

será siempre impotente a la hora de explicar por qué diez o veinte

miembros de ese medio se convierten en yihadistas y sin duda para

impedir que pasen a la acción. Aunque esto ni los favorece ni los

excusa.

El ruido “securitario” funciona de otra manera. Sus amenazas no pueden

asustar a aquellos que conocen castigos más temibles. Es más: favorecen

la cultura de la expiación, cuya forma más extrema es el yihadismo. Esta

es la cultura que hay que combatir. Se debería poder, sin la ayuda de

ninguna ciencia, convencer a los colegiales árabes de que no pueden

vengar sobre un profesor judío los crímenes del Estado israelí. Pero,

para que esto sea posible, hay que dejar de transformar en delito de

antisemitismo la protesta contra esos crímenes de Estado.

Como pensador a menudo eres clasificado bajo la etiqueta de “izquierda

radical” y, por tanto, anticapitalista. Sin embargo, en tus análisis,

pones antes en cuestión los poderes políticos e intelectuales que las

fuerzas económicas.

Hay quien cree que ser de izquierdas se limita a reducir todo a la

dominación del capital. Esta posición “de izquierdas” engendra al final

una resignación pesarosa a la ley de un sistema. Sin embargo es en el

espacio político donde se organizan las formas de comunidad que llevan a

cabo la dominación capitalista o que se oponen a la misma. La banca y

las finanzas no fabrican por sí mismas las formas de opinión que crean

un pueblo que les conviene. Son los políticos, los intelectuales y la

clase mediática quienes hacen ese trabajo. En este punto me separo de un

cierto marxismo que considera como simples apariencias las

simbolizaciones políticas producidas en el campo de la opinión y las

instituciones. Se trata de un campo de batalla efectivo. Si decimos que

nada cambiará mientras dure la dominación capitalista, podemos estar

bien tranquilos: las cosas seguirán como son hasta el fin del mundo.

Pero al mismo tiempo la transformación de las relaciones humanas en

relaciones mercantiles, que de ahora en adelante parece prevalecer en

todo el mundo, ¿no es desesperante?

Aquí, de nuevo, la reducción directa de la ideología a la economía

esquiva la cuestión política. Es un tema recurrente. En los años 20, se

denunciaba el cine como un lugar al que las clases populares iban a

embrutecerse frente a las imágenes; en los años 60, se acusaba a la

lavadora y a las casas de apuestas de desviar a los proletarios de la

revolución… Hoy convertimos en fetiche el poder omnímodo de la

mercancía, como si la simple presencia en un escaparate de un iPhone último modelo fuera suficiente para engullir todas las conciencias en el vientre de la bestia.

La impotencia política no proviene hoy del poder hipnótico del último gadget.

Viene de nuestra incapacidad para concebir una potencia colectiva,

susceptible de crear un mundo mejor que el existente. Esta impotencia se

alimenta del fracaso de los movimientos revolucionarios de los 60 y los

70, de la caída de la URSS, de la desilusión ante las esperanzas

democráticas abiertas por ese hundimiento, por la globalización y sus

efectos sobre el tejido industrial francés. Lo que ha desmoralizado a

las fuerzas progresistas en Francia no son las mercancías sino los

gobiernos del Partido Socialista.

Tal vez en Francia, ¿pero a nivel mundial? El miembro de la clase media

china o india, que consume como nosotros, ¿no es víctima del mismo

desencanto?

A escala mundial hay que diferenciar diagnósticos. El nuevo ejecutivo

chino que disfruta de su televisor de pantalla gigante desde su bañera

de lujo no representa más que una ínfima fracción de su país. Para la

inmensa mayoría de la población mundial, el problema no es el pretendido

nihilismo engendrado por el capitalismo tardío, sino el advenimiento, o

la restauración, de formas de explotación salvajes y de sistemas

industriales propios del capitalismo primitivo y que recuerdan a los

campos de concentración.

No hay comentarios:

Publicar un comentario