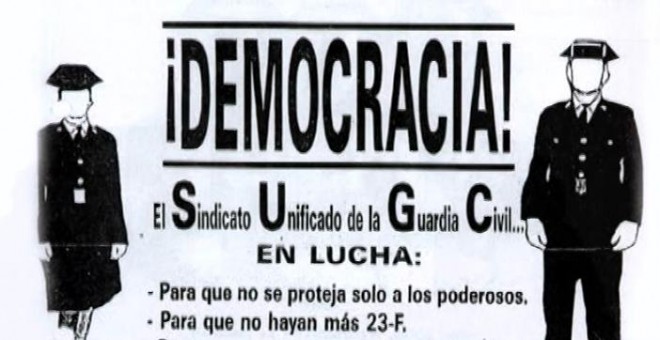

Guardias civiles miembros del sindicato clandestino SUGC, en rueda de prensa en la década de los 80.

En ocasiones la historia no

es más que un conjunto de representaciones que nos hacen sentir

cómodos. Un imaginario colectivo en el que apoyarse para construir la

realidad, sin cuestionar constantemente si es correcta o no, mientras

ayude a encajar las piezas. En este proceso hay poco espacio para los

grises, para las partes discordantes.

Quizá sea éste uno de los motivos por los que ya casi

nadie recuerda el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, el SUGC. O

puede que la misma maquinaria que lo aniquiló se encargara luego de

borrar sus huellas. No en vano, el Servicio Central de Información de la

Guardia Civil no es un adversario fácil, y menos en una época en la que

sus rivales habituales eran ETA, GRAPO o FRAP y los grupos armados de

la ultraderecha tardofranquista.

Sea como fuere, todo empezó el 17 de diciembre de

1976. Aquel día se manifestaron frente al Ministerio de Gobernación 400

guardias civiles y miembros de la Policía Armada, los grises.

Protestaban por no tener acceso a la Seguridad Social a pesar de ser

trabajadores del Estado, además de por su condición de militares cuando

su principal cometido era el orden público.

Invirtieron los papeles: el represor se contagiaba de

la conflictividad social y se convertía en un foco más de esta. Sus

compañeros, conscientes de la justicia de sus peticiones, no actuaron

contra ellos, "manteniéndose en actitud pasiva": "A pesar de que algunos

oficiales fueron a la puerta del Ministerio a disolver la

manifestación, las órdenes que daban para cargar no eran obedecidas",

recuerda el investigador Rodrigo M. Rico en Guardias civiles versus guardias civiles.

La cobertura mediática que logró la protesta de los

principales cuerpos de represión del Estado, junto a la complicidad que

los agentes en servicio para con sus camaradas –"las fotos que debían

tomarse de los cabecillas aparecían veladas o desenfocadas", recoge

Rico– exasperó al alto mando militar. La sensación de riesgo que dejó la

movilización llegó hasta lo más alto del Estado.

La represión fue casi inmediata. Unos 200 guardias y policías fueron detenidos e interrogados a la moda de la época, medio centenar perdieron el uniforme y los restantes fueron destinados al País Vasco, entonces primera línea de batalla.

El avasallamiento desactivó el embrión sindical en

los cuerpos de seguridad, pero no acabó con él. La idea perduró, y fue

precisamente en el País Vasco donde tomó fuerza. Las movilizaciones

resurgieron a principios de los 80 y esta vez, al menos para los

policías, resultaron imparables. Mediante leyes y victorias judiciales

consiguieron ser considerados un cuerpo civil y constituyeron el

Sindicato Unificado de Policía en 1984.

La cúpula del Ejército había renunciado a la Policía

Armada, pero no soltaría fácilmente a la Guardia Civil, cuyo mando

seguía ostentando. El cuerpo continuaba retenido en el militarismo y

anclado con tradiciones preconstitucionales, aunque no todos sus

miembros estaban dispuestos a permitirlo.

La Transición clandestina

La victoria de los policías en la guerra por la

sindicación y el ejemplo de la Unión Militar Democrática (UMD) animó a

los guardias civiles a impulsar el SUGC como sindicato clandestino. Si

en una primera etapa los agentes repetían que sus reivindicaciones eran

neutrales políticamente y solo buscaban mejoras laborales, en la segunda

mitad de los 80 la trascendencia política del movimiento ya no se

oculta.

"Democracia en la Guardia Civil, para que no se

proteja solo a los poderosos, para que no hayan más 23-F" [sic] eran

consignas reflejadas en las octavillas del SUGC.

"Empezamos a movernos por toda España exigiendo

derechos, porque en aquellos años e incluso hasta principios de los 90,

se hacían jornadas laborales de 80 o 100 horas a la semana, ni siquiera

teníamos un día libre", cuenta José Morata, uno de los fundadores del

movimiento.

"Necesitábamos poner de acuerdo a las diferentes

organizaciones que surgían a través del territorio. Usábamos las

estructuras de los sindicatos policiales y de los sindicatos de clase,

UGT, CCOO, juristas…", narra Fernando Carrillo, otro de los promotores.

El principal peligro estaba en el propio cuerpo. Algunos guardias delataban a sus compañeros sindicalistas

"El

PSOE lo sabía todo, se hablaba, se hacían reuniones preparadas por

ellos en Iglesias de Valencia para que nadie supiese dónde estábamos.

Sin embargo cuando salía la información desde el PSOE de Valencia hacia

el Gobierno de Madrid, cortaban. Lo que era sí en un sitio se convertía

en no en otro", relata Alejandro Borja, también fundador del SUGC.

Morata, Borja y Carrillo prestaban servicio en el

entorno de la Comunidad Valenciana, que se convirtió en otro de los

focos más activos del sindicato clandestino. Las actividades de los

guardias civiles sindicalistas volvieron a llamar la atención de los

mandos del cuerpo, que comenzaron a vigilarlos.

"El primer gran objetivo era sacar el debate de la

Guardia Civil de los círculos que sí eran conocedores de la

problemática. Lo primero que nos planteamos es que había que transmitir a

la sociedad que eso estaba ocurriendo", rememora Carrillo.

Había un colectivo que podía ayudarles en esta

misión, con el que los agentes ya tenían contacto gracias a su trabajo

diario. El problema era que, hasta ese momento, las ambiciones de los

periodistas y las del cuerpo de la Guardia Civil no podían haber sido

más dispares.

Aliados inesperados

"Desde los primeros momentos los sindicalistas de la

Guardia Civil se dan cuenta de que la batalla más importante está en

los medios de comunicación. Y la colaboración nace en un principio por

la relación que tenían los guardias con los medios por la cobertura de

los sucesos, los tribunales...", revela Carrillo.

"Estamos hablando de algo que se producía en la

clandestinidad, que despierta una simpatía muy importante en diversas

capas de la sociedad y mucho más en el caso de la Guardia Civil que era

un cuerpo muy anquilosado, muy cerrado. Muchos periodistas descubren que

hay una realidad paralela, les choca mucho con la imagen que ellos

tenían. Hicieron de esa lucha por la apertura de la Guardia Civil

mediante el sindicalismo una batalla propia, y empezaron a darle salida

porque en la sociedad de aquel momento era una noticia llamativa, pero

también por la impresión positiva que causó en un colectivo como el de

periodistas, que fue muy perseguido en la dictadura e incluso en los

primeros años de la democracia".

"Los periodistas hicieron del sindicalismo una batalla propia"

"Se

involucraron con esas reivindicaciones no como simples testigos, sino

también como profesionales implicados en la lucha por las libertades de

este país. Ahí es donde se tejen esos vínculos", rememora el exguardia.

Los guardias sindicalistas dieron el paso a las

ruedas de prensa para aumentar el impacto de sus reivindicaciones, pero

para entonces el Servicio Central de Información del cuerpo ya los

persigue activamente. Para salir indemnes de ese acoso necesitaban la

cobertura que podían ofrecerles los periodistas.

Se suceden entonces peripecias como convocatorias

falsas de ruedas de prensa, que los plumillas difunden deliberadamente

para engañar a los agentes de información que pretendían infiltrarse en

ellas (mientras el acto real se desarrolla en otro lugar); periodistas

llevando uniformes de guardia civil a esos eventos para que los agentes

pudieran llegar vestidos de paisano; agentes que salían luego del

edificio escondidos en el maletero de los coches de miembros de la

prensa.

La mayoría de aquellos profesionales eran miembros

de la Unió de Periodistes del País Valencià, surgida para contrarrestar a

la conservadora Asociación de Periodistas de la época. Los guardias

aparecían en los periódicos encapuchados, transmitiendo las

reivindicaciones del movimiento: desmilitarización del cuerpo, jornada

de 40 horas, aumento del número de efectivos o unificación con la

Policía.

"No esperábamos que fueran militantes de la

izquierda radical... Pero que fueran demócratas ya era la hostia",

confiesa un periodista involucrado en aquellos hechos. Prefiere no dar

su nombre y evitar el protagonismo en esta historia. A cambio cita a

Emili Gisbert, entonces redactor de El País, como pieza clave de aquella colaboración. Gisbert falleció hace años, pero sus colegas mantienen su recuerdo con una beca para estudiar periodismo que lleva su nombre.

"Entender que había gente dispuesta a perder su

trabajo (y todos con familia, que aunque eran muy jóvenes la inmensa

mayoría tenían mujer e hijos) nos hizo comprender que iban en serio.

Estaban dispuestos a arriesgar mucho e incluso a perderlo todo por algo

en lo que creían", explica este periodista en una conversación con Público.

Guerra sucia. La 'Operación Columna'

"Sabíamos que iban a controlar nuestros movimientos

–admite este periodista sobre las operaciones policiales que se

desataron contra el sindicato– pero en ningún momento pensamos que

podían estar por delante de nosotros".

Lo estaban. Ante los primeros indicios, la Dirección

de la Guardia Civil puso a sus mejores espías, el Servicio Central de

Información –entrenado para la persecución de los grupos terroristas de

la época– sobre los pasos del sindicato y los periodistas que lo

apoyaban. Se lanzaron varias misiones de vigilancia con el objetivo de

identificar a los líderes del SUGC, conocer su plan de acción y, llegado

el momento, erradicarlo de raíz. Una de esas misiones fue la Operación Columna.

Operación Columna by Público.es on Scribd

"Una parte muy elevada de los dirigentes de

los denominados COMITÉS está considerando abordar una fase de

PROVOCACIÓN DIRECTA, consistente en la presentación pública, y sin

ocultación de personalidades, de componentes del movimiento sindical

clandestino en número tal que impida la adopción, por parte del Mando,

de medidas disciplinarias efectivas sin que ello suponga un fuerte costo

político a las Autoridades del Gobierno", avisaban los agentes de

inteligencia en documentos calificados como "secreto" fechados en 1988 y

1989.

Con expresiones y vocabulario como "eliminar

objetivo", "células organizadas" o "ideología irrecuperable" para

describir a sus propios compañeros, los servicios de información

aconsejaban descabezar el sindicato deteniendo a "dirigentes del

movimiento, que oscilaría entre 10 y 15 de los que se estimen más

peligrosos".

El Servicio de Información utilizaba vocabulario como "eliminar objetivo" para hablar de sus compañeros sindicalistas

Quizá

lo más paradójico sea que los propios agentes del Servicio Central de

Información aconsejaban que, "antes de pasar a la fase operativa de

desarticulación del movimiento sindical clandestino", se atendieran las

peticiones del SUGC "aceptables". Todo "al objeto de arrebatar el mayor

número posible de banderas reivindicativas que ostenta el movimiento" y

minar así su fuerza.

En la lista de "objetivos de la Operación Columna"

aparecían tanto el sargento José Morata como el guardia Alejandro

Borja, junto a otros 16 compañeros. Todos fueron detenidos y acusados de

sedición militar, un delito castigado con penas de ocho a doce años de

prisión. Contra otros miembros del SUGC se empleó la guerra sucia, con

imputaciones por posesión y contrabando de drogas o internamientos en

centros psiquiátricos, revelan fuentes conocedoras de los hechos.

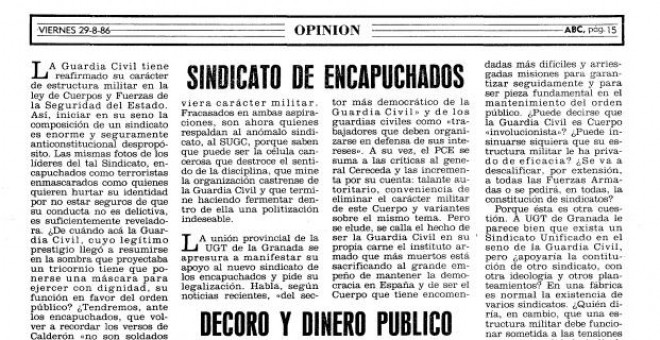

La prensa simpatizante de la cúpula militar apoyó la

campaña de detenciones y publicó que el "sindicato de encapuchados"

formaba parte de "una maniobra subersiva" orquestada desde "el Este"

para "debilitar a las democracias occidentales". El antiguo deseo

comunista de la URSS de hacer caer a la gloriosa Guardia Civil española,

ya se sabe.

Olvidados

"Da casi para una película... La represión en aquel

momento fue brutal", explican desde la Asociación Unificada de Guardias

Civiles (AUGC), heredera de las reivindicaciones del SUGC. Estas apenas

han cambiado con respecto a las que ya recogía la Operación Columna a finales de los 80.

Los guardias aún no pueden sindicarse, aunque

siguieron luchando y esquivando las prohibiciones hasta que en 2006 José

Luis Rodríguez Zapatero habilitó las "asociaciones profesionales". Una

figura asociativa con la mayoría de derechos laborales y de negociación

colectiva recortados, por lo que el objetivo final de la sindicación y

desmilitarización del cuerpo sigue muy presente entre los 33.000

afiliados de AUGC, casi la mitad del total de agentes.

En 2009, todos los partidos presentes en el Congreso

de los Diputados votaron a favor de permitir el reingreso de aquellos

guardias expulsados por intentar implantar el sindicalismo en el cuerpo.

"Se aprobó por unanimidad de todos, hasta el punto de que la presidenta

de la Comisión de Interior los felicitó porque era la primera vez que

algo se aprobaba con el 100% de los votos", cuenta Morata.

A fecha de hoy no se ha producido ningún reingreso.

Desde el Gobierno alegan que son "cuestiones jurídicas" pero el exagente

lo achaca a "falta de voluntad política". Ni el PP ni el PSOE parecen

estar dispuestos a perturbar a la cúpula militar. Aunque para la mayoría

de expulsados ya es demasiado tarde: "Yo tengo 63 años, ya no podría.

Pero bueno, lo más importante es el tema de la rehabilitación, la

dignidad propia y de la gente que está a tu alrededor", defiende el

exsargento Morata.

No hay comentarios:

Publicar un comentario